VULNERABLE

Photographies de Géraldine Aresteanu

Avec des textes de No Com Stories

18 dirigeantes et dirigeants ont signé un appel pour changer de regard sur la vulnérabilité.

Ils font un pari : celui de reconnaître en elle un levier stratégique, capable de transformer nos organisations et de les rendre plus robustes, résilientes et humaines.

Dans cette exposition, divulguée aux Universités de l’Économie de Demain, ils se montrent à découvert – leurs visages, leurs histoires – et partagent l’intimité du chemin qui les a conduits à s’engager.

Et vous, êtes-vous prêts à changer de regard ?

Lucie Basch

Cofondatrice de Poppins, Too Good To Go et Climate House

« Réussir la transition écologique dans la joie »

Lucie Basch n’a jamais rêvé d’être entrepreneuse. « Je suis à l’écoute de mes tripes. Quand quelque chose me révolte, j’ai du mal à ne pas passer à l’action. » En 2016, Too Good To Go est né d’un choc. Jeune ingénieure, elle découvre dans les usines d’un géant de l’agroalimentaire l’ampleur mondiale du gaspillage : « 40 % de ce que l’on produit finit à la benne. Créer une entreprise était la meilleure manière d’y mettre fin ». Une impulsion devenue une réussite.

Si son éveil à la vulnérabilité commence dans cette prise de conscience, elle s’est aussi révélée là où elle ne l’attendait pas : « Une des premières fois où je me suis rendue compte que j’étais plus vulnérable qu’une autre, c’est quand les journalistes ont commencé à me demander “qu’est-ce que ça fait, d’être une femme qui entreprend ?” » D’abord surprise, elle choisit d’en faire une force. « Un leadership au féminin émerge, plus authentique, moins soumis à l’égo. » Accepter ses erreurs, coopérer, faire de la place à l’autre : autant de qualités qu’elle voit comme l’avenir du leadership. « La vulnérabilité, c’est notre différence. On doit être fiers de ne pas rentrer dans le moule. »

Mais ce qui n’était au départ qu’une réaction spontanée, se transforme en lame de fond. Un rapport différent au vivant. Lucie Basch a grandi à Paris, loin de la nature. Jeune cofondatrice et dirigeante, elle développe sa start-up en France et à l’international, dans plus de 15 pays européens et en Amérique du Nord.

Après le tumulte de ces années à mille à l’heure, un séjour en pleine nature dans le Loir-et-Cher avec des amies, sans programme précis, va durablement la marquer : « Ce retour à la terre m’a reconnectée à moi-même. Un vrai bouleversement. » Depuis, elle s’arrête, observe. À l’affût d’un simple bourgeon au printemps : « Ses formes sont parfaites, la vie y foisonne… et on passe à côté sans rien voir. »

Son chemin entrepreneurial, elle le poursuit avec Poppins, une application qui ambitionne de faire du partage le nouveau réflexe de nos quotidiens, louer ou emprunter ce dont on a besoin, quand on en a besoin, et passer de la propriété individuelle à la prospérité collective ; ou encore avec la Climate House, un lieu en plein Paris qu’elle préside et qui réunit entrepreneurs et acteurs engagés pour réconcilier économie et écologie. « C’est notre responsabilité, en tant qu’acteurs économiques. Une des vulnérabilités de nos sociétés, c’est que nous sommes tous déconnectés de la nature et du vivant, comme si on se considérait comme une espèce à part. » Une reconnexion qui sonne comme un pari : « Il faut réussir la transition écologique dans la joie, sans frustration. »

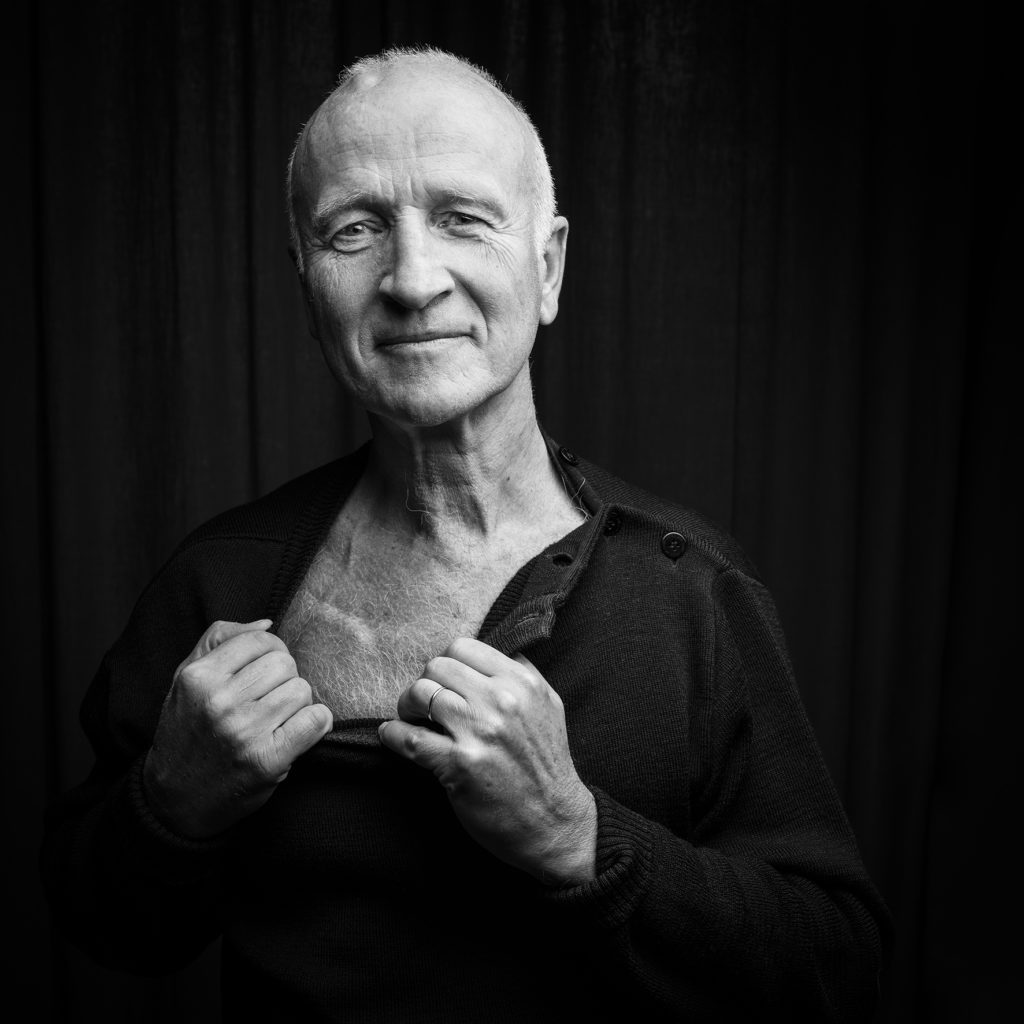

Jean-Philippe Courtois

Ancien vice-président exécutif de Microsoft, président et co-fondateur de Live for Good

« Accepter sa vulnérabilité, c’est vivre pour de bon »

Ce jour-là, 10 000 collaborateurs de Microsoft sont réunis pour une convention. L’un d’eux s’avance à la tribune. Silhouette haute, chevelure argentée, sourire franc. Entré dans l’entreprise américaine en 1984, Jean-Philippe Courtois a gravi les échelons jusqu’à devenir executive vice-président, chargé des ventes mondiales. Tous s’attendent à un discours stratégique. Mais voici que l’homme leur confie l’épreuve qu’il traverse : la mort brutale de son fils, Gabriel, à 22 ans.

« Ma vie était compartimentée, analyse-t-il avec du recul. D’un côté, le travail, les responsabilités, les objectifs ; et de l’autre ma famille, mes engagements. » La mort de Gabriel fait fondre les parois entre ses deux mondes. « Il ne s’agit pas d’envahir l’intimité des autres ni de confondre les espaces, mais de reconnaître que nous n’avons qu’une seule vie. »

Dans son cercle professionnel, beaucoup ont été touchés par son authenticité. Certains lui ont confié leurs propres épreuves. Comme si la vulnérabilité, nommée et reconnue, faisait tomber les masques. Alors pourquoi se taire ? « En faisant l’effort de comprendre ce que vit l’autre, il devient possible de mieux collaborer, de construire davantage ensemble », observe-t-il.

Ce fils, il le dépeint comme un jeune garçon généreux et curieux des autres. Il venait de participer à un projet humanitaire en Malaisie avec l’ONG Habitat for Humanity. À son retour, il avait commencé à collecter des fonds, pour continuer à aider en développant un site web « Live For Good » C’était son idée : « Vivre pour le bien » mais aussi « vivre pour de bon » : un sens derrière le sens, comme une signature bouleversante.

Comment se relever ? Jean-Philippe Courtois évoque avec pudeur une marche en montagne, avec les siens, après le drame. Un temps pour accueillir la douleur et reconsidérer l’avenir. « Avec ma femme et mes deux filles, nous avons voulu poursuivre le chemin ouvert par Gabriel. » L’association Live for Good accompagne les jeunes, issus de tous horizons, dans leur projet d’entrepreneuriat à impact. Et leur transmettre « ce désir vital de changer positivement la vie des autres » comme l’avait écrit Gabriel.

La prise de conscience de la vulnérabilité passe par des moments difficiles : « Il ne s’agit pas de les nier, de se dire d’emblée « tout ira bien demain », car ce n’est pas vrai. Être vulnérable, c’est d’abord avoir la lucidité de reconnaître qu’un événement marquant se produit en soi, qu’il laisse une trace parfois indélébile, et que l’on va devoir s’y confronter, pour se reconstruire et vivre avec cette blessure au quotidien. »

Hubert de Boisredon

Président directeur général d’Armor Group

« Refuser l’illusion de puissance ouvre la voie des possibles »

Un choc. Il l’a retrouvé, là, gisant au milieu d’un caniveau, détroussé, défiguré par les coups. Hubert de Boisredon n’a que 23 ans. Alors volontaire dans un centre de désintoxication au Chili, il pensait pouvoir sortir ce jeune de la drogue par son exemple, son amitié, sa force de conviction. Raté. Il était retombé dans les filets des gangs. Tristesse, révolte, découragement. Sur ce trottoir, il a pris conscience « des limites de son orgueil ». La vulnérabilité, c’est d’abord rencontrer sa propre impuissance.

Des années plus tard, il revient en France, où il reprend Armor Group, une entreprise nantaise, leader mondial des encres industrielles et des consommables d’impression. La boîte tourne bien, il est confiant. Mais, lors d’un séminaire, ses collaborateurs ciblent avec virulence des failles dans son style de management : « J’avais l’impression d’être attaché à un poteau d’exécution ! » Que répondre ? Rien, sinon qu’il les entend et qu’il « n’a pas de pouvoir sur eux ».

Son humilité les touche : « Si on vous a dit tout cela sans prendre des pincettes, c’est parce qu’on vous fait confiance ». Sa qualité d’écoute se révèle fondatrice. Les mêmes managers se muent en partenaires fidèles et solides. Ils montent au capital d’Armor Group, ouvrent le capital aux salariés et font grandir l’entreprise. Tous ensemble, ils en détiennent aujourd’hui 100%.

Passer par l’épreuve de vérité pour nouer des alliances est devenu sa recette entrepreneuriale. Armor, armure, amour. Sans le vouloir, il jongle avec les mots. « Se reconnaître vulnérable, c’est enlever l’armure : il faut refuser les masques et les cuirasses qui nous empêchent d’assumer notre authenticité. Pour oser aimer l’autre : collaborateurs, clients, fournisseurs. » Une approche qu’il promeut désormais à travers Eotekum, une entreprise d’accompagnement de dirigeants qui développe le leadership par le compagnonnage.

Pour ce père de quatre enfants, profondément croyant, le soin des autres mène logiquement à reconsidérer nos liens au vivant. « La terre souffre, le monde crie, la nature se meurt. On a de quoi être extrêmement inquiets. » En 2017, il prend part au G7 des ministres de l’Environnement à Bologne. Armor Group inscrit la durabilité, l’économie circulaire et la transition au cœur de ses ambitions. Même si ce chemin est pavé de doutes, comme cette fermeture cuisante d’une activité photovoltaïque, dont le chef d’entreprise avait fait un étendard, avant de constater qu’elle n’était pas viable.

« S’engager pour l’écologie, c’est partager une partie de la vulnérabilité de la terre. C’est faire corps avec elle. »

Marc Batty

Co-fondateur et président de FEVE

« Personne n’est à l’abri, même dans un bunker »

« La vulnérabilité ? Je n’étais pas familier avec ce mot. Pour moi, ça évoquait surtout une fragilité individuelle, physique ou psychique ; pas franchement positif ! » Marc Batty le reconnaît sans ambages. Cet entrepreneur engagé n’a pas eu de révélation soudaine. Sa prise de conscience s’est aiguisée au gré de ses expériences professionnelles et intimes. « J’ai toujours été conscient de nos fragilités humaines, mais la naissance de mon enfant, grand prématuré, m’a confronté directement à l’incertitude. »

Pour lui, la vulnérabilité est l’état naturel du monde : « Une guerre qui éclate, un bateau coincé dans un canal stratégique, et la chaîne d’approvisionnement planétaire vacille. On vit constamment sur un fil, à trois ou quatre jours d’une catastrophe. » Et c’est sans doute cette lucidité qui a incité le cofondateur de Dataiku – licorne française spécialisée en IA, au succès foudroyant – à s’interroger sur le sens de son entreprenariat.

Fort de cette réussite, il quitte son entreprise et cofonde, en 2020, FEVE – Fermes en ViE – avec l’ambition d’accélérer la transition agroécologique. Cette entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire, qui accompagne l’installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices grâce à une foncière solidaire, se veut une réponse concrète à une vulnérabilité silencieuse de notre époque : « Sans FEVE, le rêve de s’installer serait inaccessible pour beaucoup, car l’achat du foncier est très onéreux. » Son choix : privilégier l’utilité à la rentabilité. « Si on voulait gagner de l’argent, on s’y prendrait de manière inverse ! »

À l’écouter, toute entreprise est politique : « Quand elle ne l’est pas explicitement, elle l’est de fait, souvent du côté du capital. Moi, j’aimerais renverser tout ça et faire de l’ESS la norme, pas l’exception. » Il plaide pour une économie qui ne se cache pas derrière des labels ou des normes pour finalement ne rien changer : « C’est avant tout une question de volonté, de partage de la valeur, de gouvernance ».

Une soif de liens qu’il s’efforce de transmettre. Il a récemment porté ses convictions jusque dans l’hémicycle, en défendant une plus forte taxation de l’héritage pour lutter contre les inégalités. « Personne n’est à l’abri. Même les ultra-riches. Même avec un bunker, un potager ou un compte offshore. Un jour ou l’autre, vous aurez besoin d’un voisin, d’un médecin, d’une société pour vous aider. On ne peut pas se protéger seul. Je ne peux me résoudre à un monde où chacun vit dans une bulle. »

Wassila Zitoune-Dumontet

CEO Orange Business France

« La vulnérabilité, c’est juste la vérité »

« La vulnérabilité, à 19 ans, c’est d’essayer de ne pas sauter sur une bombe », confie Wassila Zitoune-Dumontet, qui a mis du temps à comprendre combien sa jeunesse, en pleine guerre civile, à Alger, l’avait « construite ».

Le dévoilement a eu lieu il y a vingt ans. Cadre supérieure chez Orange, elle vit à cent à l’heure : deux enfants en bas âge, les promotions se succèdent, les épreuves de vie aussi. Et un matin… « Le genou ne répond plus. Fracture de fatigue. Game over ! »

Fin de partie ? Oui et non. « Avec mon conjoint, nous prenons une décision de vie, en nous expatriant ». Elle rejoint les filiales d’Orange en Jordanie puis au Maroc, où elle découvre une autre facette de sa singularité en fréquentant des cercles d’expatriés très « masculins ». Une femme expat, ça détonne. On suppose qu’elle accompagne. « Mais moi, j’étais celle qu’on suivait ».

Pour accepter sa vulnérabilité, il faut d’abord en « accuser réception », comme le souligne à dessein cette professionnelle des télécommunications. Ensuite, l’appréhender : « Qu’est-ce que j’en fais ? » Et, enfin, la nommer, pour autoriser les autres à l’assumer. Paradoxalement, cela ne contredit en rien l’exigence, le discernement que l’on attend d’un dirigeant. Bien au contraire.

Elle prône un leadership centré sur l’humain, l’action et le refus des faux-semblants. Lorsqu’elle demande à un collaborateur « comment ça va », elle laisse l’espace pour une réponse authentique, potentiellement négative. « Si vous ne décelez pas ça au travail, c’est un déni d’écoute qui peut être d’une violence inouïe ».

Ce sens du réel guide son engagement en tant que sponsor Diversité & Inclusion du groupe. Elle s’intéresse davantage « au comment qu’au pourquoi ». Face à une revue de talents qui manque de variété, elle n’hésite pas à interpeller ses équipes : « Il faut revoir la copie. Donnez-moi les noms de femmes sur lesquelles vous parieriez ! »

Car « le salut passe par la diversité, toutes les diversités » : d’origines, de genres, de générations, de profils psychologiques, académiques… Les écosystèmes économiques eux-mêmes ont tout à gagner à mêler startups et entreprises du CAC 40 pour répondre aux défis actuels. Face à une « permacrise » mondiale, «l’intelligence collective » est la seule réponse, souligne-t-elle. De même, il n’y a pas de performance durable sans qu’elle soit partagée entre toutes les parties prenantes : actionnaires, clients, salariés et société.

« Je mets vulnérabilité et authenticité au même niveau ». Elle marque un silence. Et la formule fuse : « La vulnérabilité, c’est juste la vérité ».

Kat Borlongan

Membre du conseil d’administration du Conseil européen de l’innovation

« Trouver le courage d’être soi-même »

Le récit « officiel » est éclatant. Une immigrée philippine devenue figure de l’innovation européenne. Nommée à la tête de la French Tech (2018-2021) à 35 ans, Kat Borlongan coche toutes les cases du succès : récompenses, articles élogieux, passage par la Fondation Obama Leaders. Une trajectoire aux airs de « récit de grandeur », reconnaît-elle.

Mais derrière la façade, une fêlure. L’histoire d’un père, banquier brillant devenu malgré lui dissident politique dans son pays. Une fausse accusation de « sabotage économique », alors passible de peine de mort. Et ce suicide, qui ébranle toute une famille.

Arrivée en France à 20 ans, Kat Borlongan est la seule étudiante étrangère de sa promo à Sciences Po Bordeaux. Elle intègre vite les codes : « On nous apprend à faire semblant de tout savoir ». Alors, sa vulnérabilité, elle la cache. « C’est quelque chose que j’ai détesté chez moi et que j’ai essayé de tuer ». Son « syndrome de l’imposteur » la pousse à vouloir être perçue avant tout comme « talentueuse ».

Une série d’expériences va peu à peu lézarder cette armure. D’abord à la faveur du programme French Tech Tremplin, qu’elle lance en 2019 pour accompagner les entrepreneurs issus de la diversité. Des femmes lui confient qu’elle est l’une de leurs rôles modèles. « Ils me voyaient comme quelqu’un qui faisait partie de leur bande ».

Le deuxième tournant est plus intime. Elle enchaîne plusieurs fausses couches, dans le cadre d’un parcours de PMA. La première fois, elle n’en parle pas, disparaît une semaine. Quand cela se reproduit, elle réunit ses collaborateurs, dont plusieurs jeunes femmes – pour qu’elles puissent, elles aussi, un jour, s’autoriser à admettre leur vulnérabilité : « Voilà ce qui est arrivé. »

« On devient un bon manager à partir du moment où on se rend compte qu’on n’est pas le personnage principal de l’histoire : on est surtout là pour les autres ». Elle commence à réévaluer ses propres critères de réussite. Quand on lui demandait, plus jeune « Tu préférerais que ton enfant soit intelligent ou kind ? », la réponse ne souffrait aucune hésitation : « L’intelligence, bien sûr. » Mère, elle choisit sans hésitation la bienveillance.

C’est comme si tout convergeait enfin. La mémoire familiale, la quête de reconnaissance, les épreuves. La naissance de ses deux filles, après tant de doutes et d’attente. « Notre histoire nous dépasse », affirme-t-elle. Dans les instances de la Commission européenne ou de la Croix rouge, où elle siège désormais, elle ose être elle-même. « Le fil rouge de ma vie ? Une quête. Pour trouver le courage d’être moi-même ».

Boutaïna Araki

Ex présidente de Clear Channel France, présidente et fondatrice de WATS Consulting

« Quand on montre son humanité, les gens nous renvoient la leur »

Février 2020. Boutaïna Araki prend la présidence de Clear Channel France. Elle a une vision, une stratégie. Trois semaines plus tard, le monde s’arrête : confinement ! Pour son entreprise, spécialisée dans la publicité urbaine, « la menace est mortelle ». Dans ce contexte, douter n’est pas une option. Du moins est-ce l’image d’Épinal qui colle à la peau du leader.

Boutaïna Araki, elle, fait un choix radicalement différent. Face à l’incertitude absolue, elle opte pour l’authenticité. Elle instaure un rituel : tous les quinze jours, un échange direct avec tous les salariés. « Je me suis dit que je leur dirai la vérité, y compris quand je ne savais pas. » C’est même le cœur de sa définition de la vulnérabilité : « Ne pas prétendre être ce qu’on n’est pas ni prétendre avoir toutes les réponses ». Un acte de confiance, un pari sur l’intelligence collective de ses équipes.

Accueillir l’imprévu, apprivoiser le doute. Et s’adapter. Le séisme planétaire du Covid résonne avec une autre secousse, plus intime : la naissance de son premier fils, grand prématuré, quelques années plus tôt. Une « claque », reconnaît-elle. « Quelles que soient notre intelligence, notre force de travail et notre énergie, nul n’est tout-puissant ». Un écho, aussi, aux crises de migraine qui la fauchent régulièrement dans ses élans.

Cette conscience, elle s’efforce de l’infuser dans sa vie de dirigeante. Pour elle, l’armure du leader infaillible, indissociable d’une « injonction très viriliste », est une illusion qui « empêche d’être humain ». Loin d’affaiblir son leadership, la transparence nourrit le collectif : « Pendant la pandémie, j’ai reçu des dizaines de messages, parfois de gens très éloignés de moi dans l’organigramme, qui m’écrivaient pour me dire : « On sait que vous faites tout ce que vous pouvez » ».

Une confiance que cette femme de tête puise sans doute dans le terreau de son enfance. « J’ai grandi au Maroc dans une famille d’intellectuels. À la maison, on débattait beaucoup et les enfants avaient voix au chapitre. » Une bienveillance constante, une exigence de chaque instant, une écoute vraie. Aujourd’hui encore, ce triple héritage la guide dans chacun de ses postes. Pour elle, la vulnérabilité, pleinement assumée et incarnée, n’affaiblit pas l’autorité. Elle la rend plus humaine. Et l’adhésion suit : « Quand on montre son humanité, les gens nous la renvoient en retour. Il est urgent de remettre de l’amour dans le système ! »

Eva Sadoun

Autrice, co-fondatrice LITA.co, ancienne présidente Impact France, podcasteuse*

« Un leader vulnérable est un leader crédible »

« J’ai longtemps voulu prouver que je n’étais pas vulnérable ». Tandis qu’Eva Sadoun prononce ces mots, sa petite fille de trois mois, babille paisiblement dans son berceau.

Cofondatrice de LITA.co, une plateforme d’investissement à impact, Eva Sadoun a longtemps évolué dans un monde où il fallait dissimuler ses failles. Fille d’immigrés, traversée par une double culture, femme dans des sphères d’influence majoritairement masculines, elle comprend rapidement que sa parole serait scrutée, son autorité testée.

Pour faire face, elle s’adapte. Endosse une posture ferme, verticale, engagée mais dure : « C’était le costume qu’il fallait porter pour s’imposer ». Jusqu’au jour où elle craque. Alors à la tête d’Impact France et cheffe d’entreprise, elle navigue entre des problèmes économiques, un engagement militant qui consume et des tensions politiques. Crises d’angoisse, désillusions, perte de repères : « Je me suis crashée mentalement ».

Un moment de rupture pour Eva Sadoun, qui s’éloigne d’un milieu politique dans lequel elle ne trouve plus sa place. Elle réapprend à travailler et à penser autrement. Et redéfinit ses priorités : « Notre vulnérabilité intrinsèque, c’est elle qui doit guider nos choix ».

Son leadership se transforme. Elle s’efforce de porter une vision, de rassembler, d’ouvrir l’espace de la décision, et de proposer des expériences plus sensibles « L’économie s’est déshumanisée. Or, il faut montrer ses émotions. Un leader vulnérable est un leader crédible ».

Avec la naissance de sa fille et le bouleversement de la maternité, le rythme change, les priorités aussi. Et, paradoxalement, cette nouvelle vie fait naître en elle une puissance insoupçonnée.

Mais, pour Eva Sadoun, il ne faut ni sacraliser ni instrumentaliser la vulnérabilité. Plutôt en faire un outil d’analyse, au même titre que l’écologie. Un révélateur. À l’échelle des individus comme des organisations. Dans les chaînes de valeurs, les équilibres humains, la gouvernance souvent opaque ou mal comprise : « Ce qu’on ne voit pas, ce qu’on ignore, finit par exploser ».

Elle recherche ce qui nous lie encore : « Après un siècle d’universalisme, les gens ont besoin d’extérioriser leur singularité. Mais attention, il faut aussi recréer du commun. » C’est pourquoi cette passionnée de musique se tourne aujourd’hui vers la pop culture. Une manière d’exprimer ses émotions, de les offrir sans les imposer. « Nous avons besoin de construire des récits partagés. Je crois peu en la politique comme fer de lance. Le monde économique suivra la tendance, mais l’évolution viendra de la société elle-même. »

* Loin des yeux loin du care

Charlotte Souleau

Directrice générale France de Back Market

« La vulnérabilité, c’est l’autre nom de la générosité »

Quand on est un petit Poucet face aux géants de la tech, on se sent forcément vulnérable. C’est « David contre Goliath », reconnaît Charlotte Souleau, directrice générale France de Back Market, une marketplace qui entend promouvoir un nouveau modèle de consommation, circulaire et responsable. Peu adepte des jugements tranchés, la jeune dirigeante énergique l’admet d’emblée : « On revend plus de 50% de produits Apple. Mon propos n’est pas de désigner un méchant. Trop simple ! »

L’ennemi véritable, pour elle, c’est la fast tech, dont « l’impact est monstrueux ». Le secteur génère 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit davantage que l’aviation. 80% de cette pollution vient de la fabrication d’appareils neufs. Mines de cobalt au Congo, de lithium au Chili, enfants exploités, conflits armés… Cet hiver, elle s’est rendue au Kenya, pour voir de ses propres yeux les décharges remplies de déchets électroniques. Elle sait pourquoi elle se lève le matin.

Cette capacité à ramener l’économie à hauteur d’homme, d’où lui vient-elle ? Sans doute de ses années Carrefour, où elle a passé douze ans. Après plusieurs postes stratégiques, « très orientés cerveau », elle prend la direction d’un magasin. « Là, ça m’a connecté au cœur », confie-t-elle. Elle rencontre « la France qui se lève tôt », avec ses espoirs et ses galères. Et il y a ce versant plus intime, dont elle laisse pudiquement entrevoir quelques bribes, qui lui a appris à « lâcher prise ».

En rejoignant Back Market, un univers peuplé d’« anciens d’Amazon et de Google », elle s’aventure en terre inconnue : « je ne venais pas de ce monde ». Mais sa culture de l’humain est son meilleur passeport. « La vulnérabilité, c’est l’autre nom de la générosité. Un cadeau que l’on fait aux autres en partageant nos questionnements et nos doutes », dit-elle, convaincue que cette ouverture est la clé pour créer la confiance, fédérer et co-construire la performance collective.

Cette vision du leadership va bien au-delà de ses équipes : en tant que pionnier du reconditionné, elle ressent une « responsabilité particulière » vis-à-vis des 1 800 entreprises partenaires : le succès de Back Market repose sur cette interdépendance et cette confiance.

« Oser la vulnérabilité, c’est une prise de risque gagnante, assure-t-elle. C’est une quête pour tout le monde, dans la famille, les amis, au boulot. La vulnérabilité aide à trouver sa place. »

Alexandre Fayeulle

Président et Fondateur chez Advens & Advens for People and Planet

« Un trésor enfoui en chacun en nous »

Il faut parfois de longues années pour découvrir ce qui était là depuis toujours. C’est ce qui est arrivé à Alexandre Fayeulle, fondateur d’Advens, avec la vulnérabilité. « Trente ans dans la cybersécurité m’ont appris que les organisations les mieux protégées sont celles qui sont les plus conscientes de leurs failles. » Les experts cyber sont comme les aiguilleurs du ciel : ils veillent sur les organisations essentielles à nos existences et à nos démocraties.

Pour lui, la vulnérabilité s’est aussi révélée dans l’expérience entrepreneuriale. « Cela m’a appris la résilience, à transformer chaque épreuve et chaque échec en opportunité pour progresser, créer et innover. » Au fil de son parcours, ce fils d’agriculteurs originaire du Boulonnais a fait de son entreprise le navire amiral de son action sociétale.

Et il y a la maladie, qui s’invite dans sa vie en 2018. Un mélanome uvéal à l’œil droit – un cancer métastatique grave – qui bouleverse ses certitudes et l’oblige à ralentir. Passé le choc, Alexandre Fayeulle finit par accepter cette épreuve : « la rencontre la plus déterminante et la plus enrichissante de ma vie ». Contre toute attente, ce mal libère en lui de nouvelles ressources et « l’augmente » dans toutes les dimensions de sa vie.

La confluence de ces trois expériences éclaire sa vision et précise son combat. Nous naissons vulnérables, vivons vulnérables, mourrons vulnérables. La planète elle-même l’est. « J’ai ressenti une urgence : la vulnérabilité doit être reconnue comme un levier de transformation intime et sociétal. »

Il décide alors de libérer ce potentiel dans son entreprise. Advens, qui consacrait déjà 50% de sa valeur à des actions pour les Hommes et la planète, adopte une nouvelle raison d’être : « Faire de la vulnérabilité une force pour la cyber, les Hommes et la Planète. » Certains collaborateurs s’interrogent : « Mais Alexandre, dans notre métier, la vulnérabilité, c’est une faiblesse. Tu es sûr que tu veux en faire un argument ? » Il en est certain : « Bien accompagnée, elle fait naître la possibilité de grands changements. »

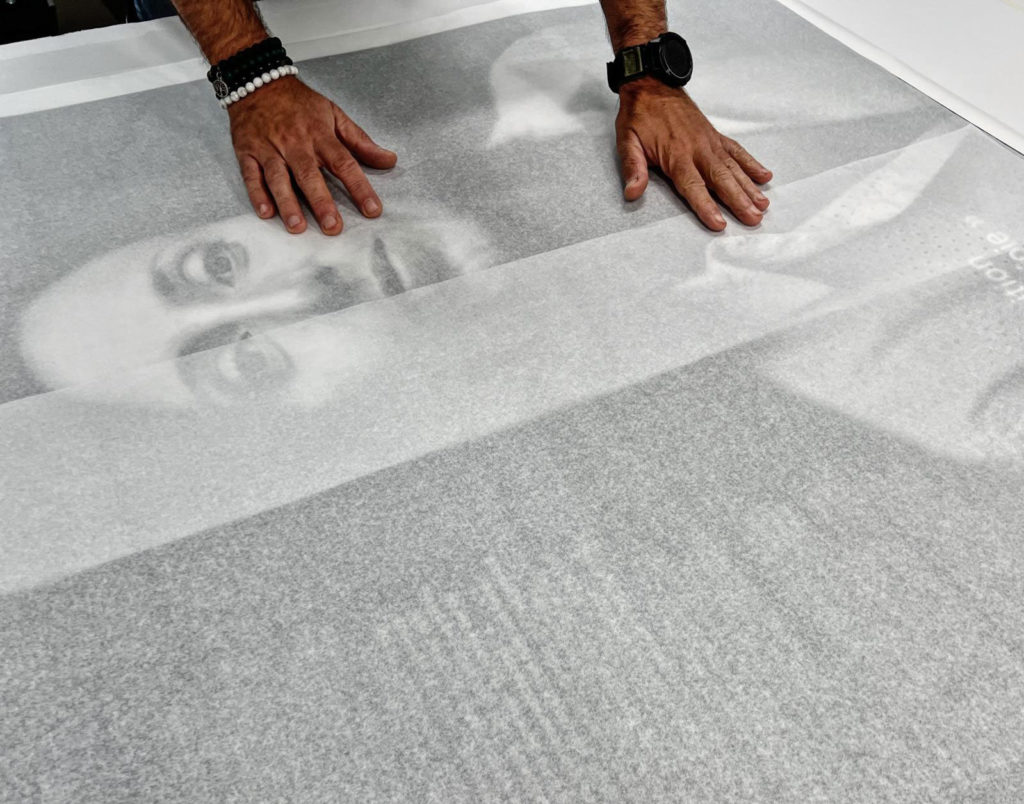

Et pour marquer les esprits, il choisit un symbole fort : le Vendée Globe, l’Everest des mers, la plus solitaire des courses. En novembre 2024, deux voiliers de son écurie prennent le départ avec un nom qui sonne comme une provocation : VULNERABLE. Il s’agit de lancer une campagne de société, de libérer la parole. « Je crois dur comme fer en un #MeToo vulnérable », lance-t-il. Pour que chacun puisse enfin voir dans ses propres failles une source de lumière, comme un « trésor enfoui ».

Fabienne Servan-Schreiber

Productrice de cinéma, présidente de Cinétévé

« Une direction dans le brouillard absolu »

Elle a ce regard empreint de mille vies, où se lisent les joies et les drames. Une présence sans fard, à rebours de la « forteresse du paraître, des valeurs de l’argent, de la réussite matérielle » qu’elle s’évertue à déjouer depuis tant d’années à travers chacun de ses films, de ses engagements.

Issue d’une grande famille juive de la bourgeoisie parisienne, Fabienne Servan-Schreiber est marquée, à 4 ans, par le divorce de ses parents. Consciente d’avoir grandi dans un milieu privilégié, elle ressent, à 18 ans, le besoin d’exister par elle-même, de ne plus être « la fille de » ou « la petite-fille de ». Elle rencontre Henri Weber, leader de la gauche révolutionnaire, avec lequel elle aura six enfants.

Imagine-t-elle qu’il lui faudra surmonter la perte de trois d’entre eux, puis de son frère et de son mari, mais aussi traverser l’épreuve du cancer ? « Dans les moments où j’aurais pu sombrer, j’ai toujours choisi la vie ». Les mots d’Henri, peu après la mort de leur fille Clara, résonnent encore en elle : « ”Fabienne, il faut qu’on garde notre joie de vivre. Tu y arriveras parce que j’y arrive”. Mon mari m’a donné une direction dans le brouillard absolu. »

Fabienne Servan-Schreiber s’est tournée très tôt vers la production de documentaires et de fictions pour interroger notre époque. Sa société de production, Cinétévé, naît en 1983. Elle est l’une des premières à mettre en scène des Français d’origine immigrée en prime time. Elle met aussi en lumière les ravages du porno en ligne sur les enfants. Du docu Les damnés de la commune à la série Parlement, elle ose un regard engagé et farouchement humaniste.

Il y a, chez elle, quelque chose d’intranquille. La conscience vive de celle qui sait ce qu’elle a reçu. Et le redonne en s’engageant. Hier contre Pinochet, plus récemment pour le retour des enfants français prisonniers dans les camps syriens. Féministe, pionnière dans un millier de la prod très masculin, elle est membre du collectif 50/50 pour promouvoir l’égalité dans le cinéma. En 2016, elle lance l’association Fraternité Générale pour réhabiliter la troisième composante de notre devise républicaine, « celle dont on se préoccupe le moins ».

La vulnérabilité ? Elle est partout, même si la société fait mine de l’ignorer. « Il est urgent de dire au monde qu’il n’y a pas que la performance et le profit. Il y aussi la progression de chaque être humain. » Sept fois grand-mère, Fabienne Servan-Schreiber aimerait leur transmettre « l’esprit d’aventure ». « Prendre des risques et s’occuper des autres, c’est ce qui nous rend heureux ».

Thibaut Guilluy

Directeur général de France Travail

« Personne ne doit rester au bord de la route »

Ce qui transparaît d’emblée, c’est la passion, l’engagement. Dans son bureau perché au 6ème étage, dans un immeuble moderne de la Porte des Lilas, Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, est resté cet homme de terrain habité par sa mission : « Ce qui m’anime, c’est de permettre à des personnes de se remettre debout ».

Des études à l’ESCP, « où l’on vous prépare à créer une boîte ». Mais très vite, ce sentiment d’un « manque de sens » : « Je voulais mettre l’entrepreneuriat au service du social ». Son engagement ? Il n’est pas lié à une expérience intime de vulnérabilité, mais à une « conviction sociétale ». On devine derrière le costume l’ancien scout, saisi dans sa jeunesse par le roman La Cité de la joie, qui le poussa à s’engager auprès des plus démunis à Calcutta.

Ce fil humaniste traverse sa carrière : au sein d’Ateliers Sans Frontières, l’association qu’il fonde en 2003, à la tête du groupe Ares, au service de l’insertion sociale et professionnelle, puis au plus haut niveau de l’État, d’abord en tant que haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises – la mission 1jeune1solution, c’est lui – et depuis près de deux ans à la direction de France Travail, l’ex Pôle Emploi.

« Nous voulons à présent accompagner toutes les personnes sans travail – jeunes, réfugiés, bénéficiaires du RSA – pour que chacun se sente employable. » Thibaut Guilluy prône une approche sur mesure, tenant compte de chaque situation. Pour répondre à chacune de ces situations, France Travail n’agit pas seul et travaille avec tous les acteurs publics, privés et associatifs. « La coopération, c’est la clé pour faire face à la diversité des vulnérabilités. »

« La vulnérabilité, ce n’est pas un gros mot qu’il faudrait cacher. Elle est constitutive de la nature humaine. Et pourtant, elle n’est pas assez prise en compte dans un monde du travail très discriminant et normatif. » Quid des 11 millions d’aidants qui passent sous les radars ? Et des disparités sociales ? « C’est au système de s’adapter. L’inclusion n’est pas seulement une nécessité, c’est aussi un enjeu économique, une chance. »

Apôtre de la diversité en entreprise – source de performance et de richesse –, il veut que France Travail soit pour chacun un activateur de confiance : en soi-même, mais aussi en l’autre, pour trouver sa place dans la société. Et notamment les jeunes et les seniors, souvent les premiers touchés par les crises. « Personne ne doit rester au bord de la route. Le service public est là pour tout le monde, à tous les moments de la vie. »

Eric Carreel

Président de Withings et Invoxia

« Se reconnaître fragile, c’est ce qui soude »

Quand on fait remarquer à Eric Carreel, serial-entrepreneur de la Tech, que son parcours a tout d’une success story, il sourit pudiquement : « La réalité est plus contrastée. » De beaux succès, oui. Mais il a dû aussi traverser son lot de difficultés.

Son histoire commence en Picardie, dans une famille d’agriculteurs parfois au bord de la faillite. Ado timide, il ne se trouve pas « assez bon ». Pendant les vacances, il aide à la ferme. Son père le pousse à étudier. Il devient ingénieur et, après une thèse sur les radiocommunications, cofonde sa première entreprise, Inventel, en 1990.

Sa motivation ? « Que sa passion de créer serve à ce que d’autres aient du boulot ». Eric Carreel croit en l’aventure humaine. Pour lui, la vraie performance naît quand on ose faire avec sa fragilité. Il se méfie des profils « blocs de fer » et des « petits gars trop sûrs d’eux », convaincu que reconnaître ses failles « soude et crée l’envie d’être ensemble ».

Bien sûr, il a douté. Quand le marché des pagers s’effondre, au début des années 2000, cet homme de foi trouve refuge dans une église des Pyrénées : « Mon entreprise me dépasse, je n’en suis que le gestionnaire et il me faut lâcher prise ». Une autre fois, épuisé par le travail, la famille qui s’agrandit et la rénovation de sa maison qu’il assure lui-même, l’émotion le submerge et il s’effondre dans son grenier, touchant ses limites.

En 2005, poussé à céder Inventel à Thomson, d’abord réticent, il soumet la décision finale à ses salariés : « Je ne signerai que si vous êtes tous d’accord ». Le vote est unanime. En convoquant ce souvenir, son regard se brouille : « Certains d’entre eux sont toujours à mes côtés, comme chez Withings ».

Cette entreprise, Eric Carreel la fonde en 2008 pour développer des objets connectés. Elle ne se destine pas d’emblée à la santé 3.0 mais va rapidement incarner cette révolution, grâce à ses pèse-personnes, thermomètres et montres qui collectent la donnée. « Notre mission : détecter les signaux faibles d’une maladie en vie réelle, et faire le lien avec le corps médical ».

Cette vision trouve un écho troublant dans une épreuve intime. En 2015, il subit une opération à cœur ouvert. Cette confrontation avec sa propre vulnérabilité devient, pour lui, un moment de vérité. « Ma psy pense que je travaille sur les objets connectés parce que j’ai ce travail de reconnexion à faire avec mes émotions et mon corps ».

Une quête de sens nourrie par la lecture du jésuite Teilhard de Chardin : en dépit de ses régressions, l’humanité progresse vers l’unité, tirée par une force qui la dépasse.

Eric Coisne

Senior Advisor RAISE et Président de Ticket for Change

« La vulnérabilité ? On l’embauche ! »

« J’ai un nouveau compagnon de route : il s’appelle Parkinson. » C’est avec ces mots qu’Eric Coisne, alors co dirigeant du fonds Impact au sein de la société de gestion RAISE, pionnier de la finance engagée, annonce à ses collaborateurs son diagnostic et sa nouvelle vulnérabilité. Réaction immédiate : « La vulnérabilité ? On l’embauche ! » « Dans cette maladie, il est primordial de continuer son activité. Et surtout, étant plus fragile, je suis plus attentif aux vulnérabilités des autres et aux signaux faibles de l’organisation ».

Eric Coisne est passé par tous les états – sidération, déni, chute, reconstruction – et a appris à se battre contre la maladie… tout en l’acceptant : « Ce n’est pas une contradiction : c’est une tension féconde. Comment transformer cette vulnérabilité en quelque chose de juste, d’utile pour moi et pour les autres ? »

Cette transformation se traduit par une mise en mouvement. Eric Coisne fait la majorité de ses rendez-vous en marchant : « On parle vrai, parce qu’on avance ensemble côte à côte. » Un pas de deux pour se réaligner.

Dans tout ce qu’il entreprend, il met les autres en valeur. Il en oublierait presque de vous dire qu’il est l’un de ces aventuriers discrets. Sa cicatrice en témoigne. Il est l’un des premiers cobayes humains – « après les rats et les singes ! » – à avoir reçu un dispositif médical expérimental basé sur la lumière : une diode dans le cerveau pour ralentir, voire stopper la progression de la maladie.

« Pour moi, la vulnérabilité est devenue un formidable moyen de faire société – ici, maintenant. Dans le monde du travail, on oublie parfois qu’on est, avant tout, des femmes et des hommes. Se rencontrer en vérité, c’est ça qui crée du sens. Mettez deux personnes vulnérables ensemble, elles vont s’écouter, se comprendre, s’entraider. Mettez deux invulnérables, ils se feront la guerre. »

Cette conscience a conduit Eric Coisne vers l’entrepreneuriat social. « J’aime profondément l’entreprise, les entrepreneurs et je suis convaincu qu’on peut changer le monde à travers eux. » Dans le brouillard de notre époque, il prône une écologie intégrale et la fin d’un modèle dominant fondé sur la toute-puissance.

Eric Coisne cultive une éthique simple : vivre ce jour, écouter, contempler, créer des liens. Avec ses proches, ses collaborateurs, ses enfants et petits-enfants ; « faire le bien fait du bien ». Il s’agit d’accompagner sans assister, d’inviter plutôt qu’imposer : « Si vous faites pour quelqu’un sans faire avec lui, vous faites contre lui », insiste-t-il, en faisant siens les mots célèbres de Mandela.

Florence Guémy

Ex directrice générale et membre du directoire du groupe Bayard, vice-présidente de la Heart Leadership University

« Je crois au pouvoir de la non-puissance »

« Quand on prend conscience de ses limites, on s’ouvre aux autres. C’est pour moi le cœur du leadership. » Pendant 36 ans, Florence Guémy a occupé divers postes à responsabilité au sein de Bayard, groupe de médias engagé. Elle a accompagné ses mutations, porté ses combats, avant de se retirer, sur fond de bouleversements internes.

Aujourd’hui, elle souffle, prend conscience de ce qu’elle a construit, s’interroge sur la façon de le transmettre. Cette femme d’intuition le sent : dans une société assoiffée de liens, les entreprises sont attendues.

Née avec une mauvaise vue, Florence Guémy a fait très tôt le pari de l’écoute. Sa passion pour le piano aiguise son attention. Et il y a la maladie psychique de l’un de ses proches, qui lui apprend la présence inconditionnelle.

Derrière le vernis des apparences, chacun mène ses combats : « On ne laisse pas sa vie au vestiaire le matin ». Cette porosité, elle l’a toujours assumée, y compris lorsqu’elle dirigea les RH d’un groupe de 1 700 personnes. Pour Florence Guémy, la vulnérabilité n’est pas un aveu de faiblesse. Miser sur la force du collectif, c’est se montrer responsable.

Elle en a fait l’expérience en défrichant de nouveaux champs de compétence, dans les RH ou l’édition. « C’est quand on accepte de ne pas savoir qu’on commence à construire avec les autres. »

Sa nomination au directoire – seconde femme dans l’histoire du groupe – la confronte à une autre forme de vulnérabilité : celle du pouvoir. Elle se cherche, entre des modèles masculins et son désir d’un leadership plus incarné. C’est à la Heart Leadership University qu’elle trouve une communauté pour façonner sa propre voie. « Lectrice d’Ellul, je crois au pouvoir de la non-puissance. » Comme le philosophe protestant, elle cherche un chemin de traverse dans un monde où prédominent les rapports de force.

Sa vision détonne. Elle rêve d’une entreprise à mission. Face aux résistances internes, dans un contexte économique tendu, elle tient bon. Au-delà de l’étiquette, elle y voit une cohérence profonde avec l’histoire du groupe : aller vers les publics vulnérables, inscrire le lien au cœur de la promesse, dépasser le modèle du consommateur payeur. Le fonds « Bayard – Agir pour une société du lien » en est l’héritage vivant.

Pour Florence Guémy, reconnaître la vulnérabilité va au-delà d’une conscience intime. Elle est un prisme stratégique et une matrice collective. « Dans un monde aussi complexe et incertain, les silos étanches ne fonctionnent plus, nous sommes forcément interdépendants, incomplets. La société de demain a besoin de notre intelligence collective. »

Laurence Méhaignerie

Cofondatrice et associée, Citizen Capital

« La vulnérabilité, c’est ce que la machine ne sera jamais »

« L’époque valorise une forme d’intelligence qui se rapproche de la machine. Moi, ce qui m’inspire c’est la diversité des aptitudes humaines. » Pionnière de la finance à impact, cofondatrice du fonds Citizen Capital en 2008, Laurence Méhaignerie défend une vision de l’économie ancrée dans une conscience aiguë des vulnérabilités de la société.

Santé mentale, éducation, lien social, préservation du vivant… autant d’angles morts d’un système dont la logique financière montre ses limites : « Les besoins de la société sont de moins en moins d’ordre matériel », souligne-t-elle. Face à cette dérive silencieuse, quelques entreprises tracent une autre voie, en apportant des solutions concrètes.

Journaliste au Moniteur, puis chercheuse à l’Institut Montaigne et conseillère en cabinet ministériel, Laurence Méhaignerie a d’abord misé sur l’action publique pour transformer la société. « Mais j’ai été déçue de voir que le monde politique est resté très attentiste. » Dans les années 2000, la Charte de la diversité – dont elle a porté l’initiative – mobilise davantage le privé que les sphères publiques. Elle découvre alors la puissance d’action et d’innovation de l’entreprise.

Citizen Capital naît d’une conviction : le capital est un puissant levier pour transformer la société. Son graal ? Ces jeunes entreprises dont le modèle économique est intrinsèquement orienté vers l’impact. Une vision depuis élargie aux projets portés par les agriculteurs et les associations. La philosophie d’investissement repose sur trois piliers ou besoins fondamentaux : vivre, se réaliser, transformer. Financé par de grands investisseurs institutionnels et quelques familles, Citizen Capital a déjà soutenu une cinquantaine d’acteurs.

Certains font la fierté de sa cofondatrice : OpenClassrooms, qui accompagne des publics vulnérables vers l’emploi ; Ipso, réseau de cabinet médicaux sur l’accessibilité et la prévention ou encore Cultive, dédié à la formation et à l’installation de maraîchers en bio-intensif. Laurence Méhaignerie – elle-même issue d’une lignée d’agriculteurs – et son équipe viennent de lancer le fonds ELAN, pour aider les jeunes exploitants à se lancer, en portant le foncier sur le long terme.

Fille de l’ancien ministre Pierre Méhaignerie, elle confie avoir mis du temps à trouver sa voie. Diplômée en communication et en urbanisme, un temps guitariste dans un groupe de funk féminin, la dirigeante laisse entrevoir un univers intérieur foisonnant, à la source de son énergie communicative et de son désir de créer du commun. « La vulnérabilité, c’est ce que la machine ne sera jamais. »

François Crémieux

Directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM)

« La vulnérabilité, c’est l’essence du métier que j’ai choisi »

François Crémieux n’a pas choisi la facilité. Hier casque bleu dans les Balkans, aujourd’hui à la tête de l’AP-HM, il aime les terrains à vif. Au plus près de la vulnérabilité humaine, il allie sens de l’action et profondeur du regard. Diriger un hôpital public, de surcroît à Marseille, exige ce mélange rare de lucidité et de courage, d’empathie et de leadership : « La vulnérabilité, c’est l’essence du métier que j’ai choisi, dans une société, dans un pays où l’on prend en charge de manière solidaire la fragilité de chacun. »

Dans les années 90, il mène des missions en zone de conflit – Kosovo, Bosnie, Afghanistan : « La vulnérabilité, dans un pays en guerre, c’est sentir que votre destin vous échappe. On ne peut plus se protéger, ni même ses proches. » Et pourtant, une part de la vie continue, les enfants vont à l’école. La vulnérabilité est omniprésente, jamais absolue.

Cette tension entre force et fragilité, le haut responsable hospitalier la ressent, d’une autre façon, dans les hôpitaux français : chez les patients mais aussi chez les soignants. Ce paradoxe du soin l’interpelle : « Les professionnels de santé ne doivent pas cacher leur vulnérabilité. Prétendre la mettre en pause, c’est prendre un risque ». François Crémieux défend une culture de la reconnaissance de l’erreur, du retour d’expérience.

Mars 2020 : les capacités en réanimation sont dépassées par la vague épidémique. Un moment charnière : « Le plus terrible, c’est quand les vulnérabilités individuelles et collectives se télescopent. On ne sait plus sur quoi s’appuyer ». Malgré l’incertitude, il refuse l’immobilisme : « On peut essayer de changer les choses, à notre échelle. »

Et, pour lui, c’est l’affaire de tous : « On attend de la santé, de l’école, de la justice qu’elles prennent en charge toutes nos fragilités. Ce n’est pas possible, entreprises et services publics par exemple doivent mutualiser leurs forces pour répondre à des vulnérabilités individuelles ou collectives qui les dépassent. »

Réaliste, sans être résigné, il met en garde contre une lecture monolithique de la vulnérabilité, alors qu’elle revêt des formes multiples, selon les contextes et les cultures. « S’engager de manière trop doctrinaire sur une seule vulnérabilité, c’est en masquer d’autres ».

C’est dans cette attention à la complexité que peuvent émerger des réponses collectives, plus justes. Et la justesse commence par la lucidité : « La question de l’optimisme ou du pessimisme n’est pas une grille de lecture pour moi. J’essaie de cultiver une compréhension des grands enjeux qui font évoluer le monde. C’est ce qui nourrit mon action. »

Saïd Hammouche

Président fondateur du Groupe Mozaïk RH

« En créant davantage d’empathie, on crée de la croissance »

« La vulnérabilité ? Ça ne me parle pas du tout. Moi, je suis quelqu’un de très puissant et fort ! » Une boutade, bien sûr. Saïd Hammouche, regard espiègle, prêche l’exact opposé de ce qu’il est, de ce qu’il incarne par son exemple. Par pudeur, sans doute. Peut-être aussi un pied-de-nez à sa propre histoire. Celle d’un fils de Bondy, né dans « une famille sans réseau ni capital financier, mais avec un capital de valeurs fort. »

Premier bachelier dans son entourage, il décroche une maîtrise en gestion des ressources humaines et un DESS en développement économique et social. Mais voilà, en dépit de ses efforts, les portes de l’emploi demeurent closes. « Petit à petit, j’ai constaté, qu’en France, l’inclusion économique n’existait pas pour tout le monde. Il m’a fallu presque deux ans pour trouver du travail, un CDD de niveau Bac+2. »

Il décide alors de tenter sa chance dans le public. D’abord à la mission locale d’Aulnay-sous-Bois, puis, de 2000 à 2005, en tant que responsable de la promotion de l’offre de formation continue au Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Il prend de la hauteur, mûrit son désir d’engagement. Et, quand Claude Bébéar lance la Charte de la diversité, Saïd Hammouche y voit l’opportunité de connecter deux mondes qui s’ignorent : les grandes entreprises et les talents issus des quartiers.

C’est en 2007 que naît Mozaïk RH, premier cabinet de recrutement de jeunes diplômés issus de banlieues, d’abord sous forme d’association, puis d’entreprise à mission. Avec son équipe, l’entrepreneur s’attaque aux racines du problème : « les biais des recruteurs et l’autocensure des candidats ». Saïd Hammouche bâtit peu à peu un écosystème vertueux – un tiers-lieu collaboratif, une fondation actionnaire, un fonds – pour donner corps à sa stratégie d’inclusion. Le groupe, entièrement autofinancé, pèse aujourd’hui dix millions d’euros.

La plus grande fierté de son fondateur ? Avoir généré depuis la création plus de 500 emplois directs et permis à plus de 21 000 personnes de signer un contrat. « Il est sans doute plus simple aujourd’hui d’affirmer sa vulnérabilité qu’il y a vingt ans, et notre modèle prouve qu’on peut ne pas correspondre au modèle idéalisé de puissance et réussir différemment », analyse-t-il, conscient du chemin qu’il reste à parcourir pour une société plus égalitaire.

Mais cela commence par un changement de regard : « Nous avons besoin de nous équiper de nouvelles lunettes pour identifier les vulnérabilités et reconnaître ce précieux potentiel. En créant davantage d’empathie, on crée de la cohésion, de la performance et donc de la croissance. »